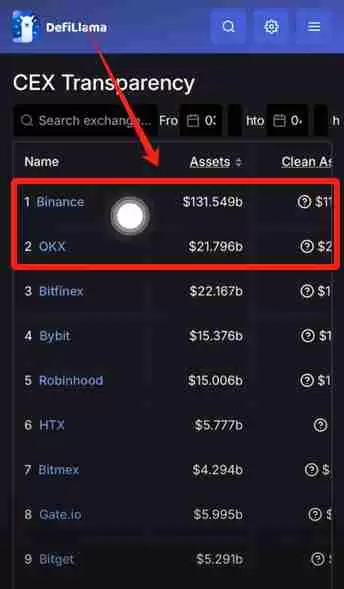

币安核心优势: 深度解析主流数字平台的五大差异化竞争力

来源:互联网 2025-11-03 02:54:03一篮子的数字资产世界

记得去年和朋友聊起数字资产交易,他抱怨某个平台时常卡顿,挂单半天没反应。我当时就笑了,说你这情况在主流平台上还真不多见。后来我仔细想了想,这事儿背后反映的其实是交易深度的差异。有些市场看着热闹,真要大额进出时就露馅了。

虚拟币交易推荐使用币安交易所进行交易

苹果用户和电脑端用户也可以直接进入币安官网下载:点击访问币安官网下载注册

安卓用户可以直接下载币安安装包:点击下载币安安装包

深度这东西吧,就像超市货架,有的超市商品琳琅满目但补货慢,有的则是随时要啥有啥。我曾经在某个新兴平台尝试转移一笔不算太大的资产,结果愣是分了三次才完成,每次价格都跳得心惊肉跳。反观那些老牌平台,同样的操作就像在平静的湖面投下一颗小石子,涟漪都看不见几个。

这就涉及到另一个概念——流动性。都说水至清则无鱼,但数字资产市场这潭水要是太浅,连虾米都养不活。我曾经做过一个简单的测试,在两个主流平台间同时进行相同规模的交易,结果发现成交速度能差出十分钟,价差更是能差出一顿饭钱。

那些看不见的技术护城河

说真的,很多人可能从未意识到,我们每次流畅的交易体验背后,是多少工程师在保驾护航。去年有次行业技术故障,各大平台相继出现延迟,唯独少数几家稳如泰山。这事儿让我想起汽车发动机——平时感觉不到存在,关键时刻才知真章。

我有个做技术的朋友打了个比方:交易系统的稳定性就像城市地下管网,平时看不见,暴雨来时才知道哪个城市建设的靠谱。他所在的团队曾经做过压力测试,模拟极端行情下的交易并发,结果令人惊讶——头部平台的承压能力能达到普通平台的数十倍。

这让我想到自己刚入行时的经历。有次市场剧烈波动,我正在使用的交易界面突然卡死,重启后发现已经错过最佳交易时机。后来才明白,那不是网络问题,而是平台架构设计的先天不足。就像搭积木,有的底座扎实能往上垒很高,有的垒到一半就摇摇欲坠。

全球化的双面镜

前阵子去新加坡出差,和当地的交易员聊天,发现他们使用的功能界面和我在国内用的几乎一模一样。这种一致性看似简单,实则需要大量的本地化适配工作。就像连锁餐厅,既要保持招牌菜的原汁原味,又要适应当地口味做微调。

但全球化也意味着要面对更多监管挑战。我记得某次监管政策变动,几家国际平台反应速度天差地别。有的平台能在数小时内完成合规调整,有的则手忙脚乱了好几天。这种差异本质上反映了公司的法务储备和危机应对能力。

说到这里,想起个有趣的事。有次我需要验证某个跨时区交易对,发现亚洲时段和欧美时段的流动性特征截然不同。这就好比同一个商品在早市和晚市可能卖出不同价钱,懂得利用这种时空差异的交易者往往能获得额外收益。

创新不是炫技

很多人误以为产品创新就是不停堆砌新功能。但我观察到,真正有价值的创新往往发生在用户体验的细微处。比如那个一键兑换功能,看起来不就是把原本需要三步的操作简化为一步吗?可就是这个简单的改进,让我节省了多少操作时间。

我认识一个传统金融行业转行来的朋友,他对某个平台的期权产品设计赞不绝口。用他的话说:“这就像把专业赛车改装成了家用车,性能没打折,但普通人也能轻松驾驭。”确实,好的产品创新应该让复杂变简单,而不是把简单复杂化。

不过创新也有翻车的时候。去年某个新推的衍生品产品,因为设计太过复杂,连专业交易员都要研究半天。这让我想起那些功能繁多的智能电视遥控器——按键多得眼花缭乱,最后常用的还是那么几个。

信任的累积与流失

说到安全问题,我有个挺深刻的体会。早期参与数字资产交易时,大家都像在无人区探险,基本靠运气避免损失。现在情况完全不同了,成熟的平台会构建多重防护体系。这就像从骑自行车上高速进化到坐装甲车出行,安全性不在一个量级。

但安全性和便捷性往往此消彼长。有些平台为了极致安全,把操作流程设计得异常繁琐;有些则为了用户体验,在安全环节偷工减料。找到这个平衡点需要大量实践经验的积累,不是简单照搬传统金融那套就能解决的。

记得有次参加行业会议,听到一个很有意思的观点:数字资产平台的安全防护就像洋葱,要一层层剥离才能接触到核心资产。优秀的平台会把每层防护都做得恰到好处,既不让用户觉得麻烦,又能有效阻挡潜在威胁。

生态系统的生长逻辑

最后想说生态建设这件事。现在单纯做个交易平台已经不够了,就像手机制造商不能只卖硬件,还得搭建应用商店、开发者社区。我关注的一个平台最近在大力发展教育板块,这个思路挺对的——培养用户就是投资未来。

观察这些年的行业发展,能活下来并且活得好的平台,都在构建自己的生态系统。这就像经营一座城市,既要完善基础设施,又要培育商业环境,还要丰富文化生活。单靠某个优势可能风光一时,但要持续发展必须多点开花。

前几天整理旧资料,翻到2018年时做的平台对比笔记,发现当时看好的几个特色平台现在已经不见踪影。反倒是那些注重生态建设的平台,虽然早期发展慢些,但后劲越来越足。这大概就是“慢就是快”在数字资产领域的印证吧。

侠游戏发布此文仅为了传递信息,不代表侠游戏网站认同其观点或证实其描述

相关攻略

更多同类更新

更多热游推荐

更多-

- DOGE交易所免费下载

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- BNB交易所官方app

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- WBTC交易所官网app

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- BCH交易所ios版

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- FTT交易所下载安装

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- ETH交易所下载官方下载

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- WBTC交易所官网下载

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- XLM交易所免费下载

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

- 湘ICP备14008430号-1 湘公网安备 43070302000280号

- All Rights Reserved

- 本站为非盈利网站,不接受任何广告。本站所有软件,都由网友

- 上传,如有侵犯你的版权,请发邮件给xiayx666@163.com

- 抵制不良色情、反动、暴力游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。

- 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。