XMR是什么币?什么时候上线?

来源:互联网 2025-11-04 02:24:00门罗币的神秘面纱

记得第一次听说门罗币是在一个技术论坛的深夜讨论里,有人提到这个币种能让交易记录变得像幽灵一样无从追踪。当时我正被区块链公开账本带来的隐私焦虑困扰——你买个咖啡都可能被全网围观,这感觉实在太诡异了。

虚拟币交易推荐使用币安交易所进行交易

苹果用户和电脑端用户也可以直接进入币安官网下载:点击访问币安官网下载注册

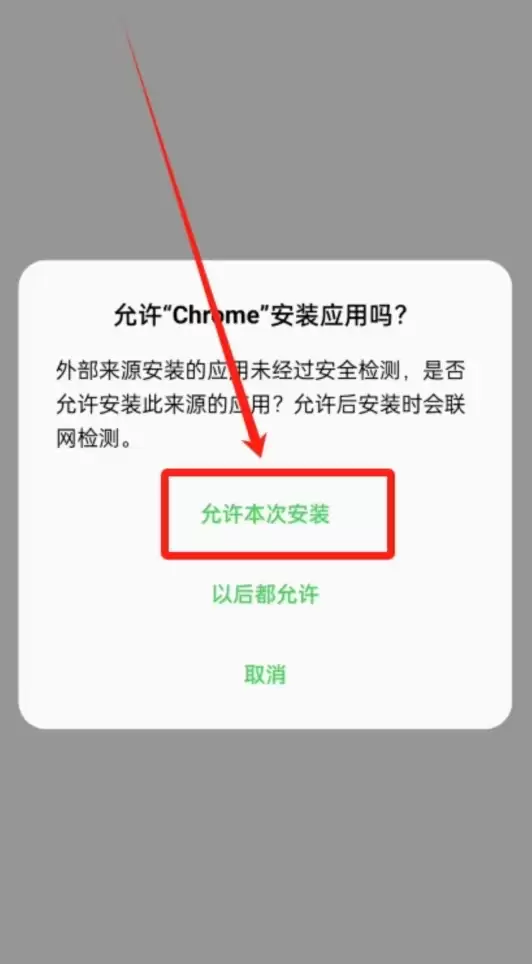

安卓用户可以直接下载币安安装包:点击下载币安安装包

门罗币其实早在2014年就悄悄登场了,那会儿还叫BitMonero,后来才简化成Monero。有意思的是,它的诞生带着点戏剧性:开发者们对当时Bytecoin的预挖矿做法很不满,索性直接分叉搞了个新项目。这事儿让我想起小区业主们不满物业自立门户的场景,只不过区块链世界的“业委会”动作更快,短短两个月就让门罗网络正式运转起来了。

那些让监控摄像头失效的技术

有次在数字货币线下聚会,有个刚从硅谷回来的工程师打了个特别生动的比方:比特币就像玻璃房子,以太坊是毛玻璃房子,而门罗币压根儿就是移动迷宫里装了隐身装置。这个比喻让我当场笑喷,但仔细琢磨还真是那么回事。

它用的环签名技术特别有意思,好比一群人同时签署文件,你根本分不清具体是谁签的字。去年帮我表姐处理跨境汇款时就想,要是用这个技术,她就不用每次都为解释汇款用途头疼了。再加上隐秘地址每次交易都生成新地址,这设计就像每次约会都换装出席,连亲妈都认不出来。

矿工们的公平竞技场

我大学室友曾经沉迷挖矿,整天抱怨专业矿机把普通玩家挤出游戏。后来他转投门罗币就开心多了,用游戏本电脑居然真挖到了0.003个XMR,那天他兴奋得请全班喝了奶茶。这就是门罗币设计的聪明之处——用RandomX算法让通用CPU成为挖矿主力,普通电脑也能参与。

不过去年那次协议升级倒是闹出个小插曲。有个矿池试图开发ASIC矿机突破限制,结果社区直接通过硬分叉改了算法,让那些专用设备瞬间变成废铁。这种“魔高一尺道高一丈”的攻防战,比看商战片还有意思。

现实世界里的隐私盾牌

我在里斯本旅行时认识个独立记者,他说门罗币是他做跨境调查的救命稻草。有次需要给线人支付情报费用,要是用传统金融渠道,还没拿到情报估计就被盯上了。后来他学会了用门罗币,虽然过程中折腾坏两个U盘,但最终成功完成了交易。

不过隐私特性也带来些麻烦。去年想给新人作者支付稿费,对方听说要用门罗币就紧张地问是不是违法。费了半天口舌解释隐私不等于违法,就像我们用窗帘不代表在做坏事,最后他还是选了比特币——可能透明性能给人虚无的安全感吧。

永远在进化的数字幽灵

说真的,关注门罗币这些年的升级过程,感觉就像在看特工电影里的装备进化史。从最早的环签名到环机密交易,每次升级都把隐私保护往前提一格。特别是Bulletproofs技术的应用,直接把交易体积缩小了80%,手续费降得比地铁票还便宜。

有次和做合规的朋友聊天,他吐槽说追踪门罗币交易就像在暴雨天找特定的雨滴。这话反而让我更确信——在数据裸奔的时代,我们需要这样的数字雨衣。虽然它可能永远没法像比特币那样成为主流,但就像城市需要霓虹灯也需要暗巷,数字生态同样需要多元选择。

站在十字路口的隐私币

去年帮朋友公司做支付方案时,我偷偷在备选方案里加了门罗币选项。结果风控总监看到后直摇头,说这玩意儿让审计无从下手。但采购部的人私下却很有兴趣,他们受够了供应商通过公开账本分析他们的采购规律。

这种矛盾挺有意思的。现在每次看到门罗币价格波动,我都不太在意短期走势。它在做的其实是更根本的事情——重新定义数字时代的隐私边界。就像最早发明锁具的人,他们卖的不是铁疙瘩,而是安心睡觉的权利。

前几天翻到2016年门罗币核心开发者 fluffypony 的访谈,他说“隐私不是可选项,而是默认项”。这话在如今人脸识别遍地的时代,听着格外刺耳又清醒。或许某天当我们习惯了在区块链上裸奔,回头会发现还有这么个倔强的数字守夜人,始终举着隐私的火把。

侠游戏发布此文仅为了传递信息,不代表侠游戏网站认同其观点或证实其描述

相关攻略

更多同类更新

更多热游推荐

更多-

- DOGE交易所免费下载

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- BNB交易所官方app

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- WBTC交易所官网app

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- BCH交易所ios版

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- FTT交易所下载安装

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- ETH交易所下载官方下载

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- WBTC交易所官网下载

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

-

- XLM交易所免费下载

- Android/ | 数字货币

- 2023-09-06

- 湘ICP备14008430号-1 湘公网安备 43070302000280号

- All Rights Reserved

- 本站为非盈利网站,不接受任何广告。本站所有软件,都由网友

- 上传,如有侵犯你的版权,请发邮件给xiayx666@163.com

- 抵制不良色情、反动、暴力游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。

- 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。